春雨淅淅沥沥地下着。古老的长沙城被洗得很干净,特别是石板路能照见人影。

一个身高一米八三的高个子青年举着红色油纸伞,胁下习惯地夹着几本书,走进湖南第一师范的大门。这时,聚集在门厅里的众多学生眼睛一亮,来者宽脑门,高鼻梁,伟岸英俊,霎那间显出鹤立龙翔之感。来者并无骄衿与高傲,他和相识的、并不相识的同学闲聊起来,如鱼得水,十分地潇洒。

这是1914年春季,21岁的毛泽东成为这里预科三班的学生。

一

这是一头闯进菜园子的牛。斯诺先生在他写的《西行漫记》中是这样形容这时的毛泽东的。他还说毛泽东像猴子、老虎和海象。但人们认为牛的比喻最为准确,因为年轻的毛泽东不光要贪婪地啃吃知识的“菜”,还想增添气劲,长得成熟一些健壮一些,好去开垦那荒芜破败的中国大地,然后播种,赢得秋天的收获。

话题必须从1909年春天的那个黎明说起,辍学了好几年的毛泽东不知是天意的驱使还是什么的,来了牛脾气,决意要去湘乡县的东山学校读高小,他挑着简单的行李和一些书籍,果断地离开了封闭的韶山冲,要到外面去看世界到底是什么样子。

毛泽东当然向往更大一些的地方,当然要到长沙。他在18岁时走进了这个能与外国通商的口岸。面对八十万高傲并霸气的城市人,他不敢相信离韶山只有一百多里地的地方,还有这等的所在。他这头“牛”不知要吃什么“菜”,兴奋得在“菜园子”里乱撞。

在湘乡驻省中学里读了四个星期的书,这个高个子觉得自己应该去当兵,那样就会成为古书中讲的骑着高头白马四处征战的武将,何等的威风。

毛泽东于是参加了湖南革命军。每月发七块大洋,两块用于伙食,五块买报和书籍。可惜当兵不打仗,他又决心去读书。

于是,他以优异成绩考取警察学堂,又考取一个开设肥皂制作课程的学校,又考取省立第一中学,都不中意。

他躲进了湖南省立图书馆,成天到晚地在那里看书。他人生第一次看到了世界地图,知道了自己和湖南和中国和世界的关系。那时,他似乎也知道自己该怎样去吃“菜”了。

善于打比方的毛泽东风趣地对他的好友们说,他到长沙来后的多种选择是伞骨,而第一师范则是伞把。有了这根轴,伞就能撑开了,以前求学的想法都能达到。

红雨伞经常晃动在第一师范的校园里,晃动在1913年到1922年长沙古城的四季。

二

“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”这是毛泽东离开韶山时,把一位日本诗人的诗改写后,抄给表兄的。写的是漂亮的楷书。

其实毛泽东的文学功底十分深厚。他当时写的诗词是中国无数戴着文学家帽子的人都写不出的。“问苍茫大地,谁主沉浮”。“自信人生二百年,会当击水三千里”。其意境之高远,令人们想象的不单是一颗文曲星的问世。

毛泽东既然说自己“学不成名誓不还”,那么,他必定在第一师范认真地读书。

《湖南第一师范校史》里,详尽地介绍了毛泽东学习的三个特点,一是勤奋好学,刻苦踏实;二是独立思考,批判地继承;三是采用各种形式,寻师求学。当我们在第一师范里看到毛泽东曾经生活过的实地,在更多的文字资料中追溯畅游,依着三个特点展开思考的翅膀,我们看到了他的求学之路。

这位从小爱读书的青年首先是无限度的读书,他的那个宽脑门是永远装不满的书库。他在这里五年半的求学期间,写的读书笔记有一网篮。现今留下的唯一的那本计47页,前11页里抄的是《离骚》和《九歌》,后36页则是修身和国文的听课笔记,涉及面有先秦哲学、楚辞、汉赋、史记、汉书、唐宋古文、宋明理学,还有拿破仑、凯撒等外国人物的经历,也有自己的读书心得。在后来的生活中,他多次讲自己十分喜欢《韩昌黎全集》、《资治通鉴》、《读史方舆纪要》等书,都是他在第一师范时读得滚瓜烂熟的。图书馆和阅报室是“菜园子”中的“菜园子”,他每天必去,“吃”得肚子饱饱的方才离开。

这只是一个好学青年的正常作法,他必定会有更新层次的读书理念。否则,那只是一个读死书、死读书、读书死的迂腐秀才。

毛泽东学习的天平开始向道德哲学和政治时事的方面倾斜。他有了“杂学”深厚底子,开始建筑代表自己学习方向的宝塔。他的那位品德高尚的老师杨昌济十分喜欢这个农家孩子,于是为他打开道德哲学的窗子,使他看到一片蔚蓝的天空。他给毛泽东一本哲学家包尔生著的仅十万字的《伦理学原理》,毛泽东阅后竟写了一万二千字的批注。毛泽东还写了一篇名叫《心之力》的文章,充分阐述自己的观点,深得杨昌济先生的好评。同时,毛泽东更借用报纸上介绍的时事,特别是国外的政治、科技情况,十分具体地与中国历史、现状进行比较,形成自己独特的看法。他读报时,手边总是有着中国地图册和世界地图册。我们今天仍可以想象到当时的场景,毛泽东在那时就俨然是一位运筹帷幄的统帅,不,是指点江山的领袖,天下一局棋,全在他的把握之中。

如果毛泽东只是停留在这个层次,那就不是毛泽东了。毛泽东之所以是毛泽东,他的学习是旁人不可想象的。

毛泽东的学习有了追求辩证唯物主义的高度,具有追求真理和改革国家、社会的鲜明倾向。他在一些文章中很激情地说:“与天奋斗,其乐无穷;与地奋斗,其乐无穷;与人奋斗,其乐无穷”。“天不要怕。鬼不要怕。死人不要怕。官僚不要怕。军阀不要怕。资本家不要怕”。“天下者,我们的天下;世界者,我们的世界”。这种激昂明快的文风,泾渭分明的观念,铿锵有力的音韵,既是他娴熟的占文写作技巧发挥,又是他对白话文特别聪慧的悟性所致。从学习程度递进上说,他将马列主义作为追求的目标,通过很多马列主义文章的阅读,有了明确的学习方向,也就使自己的行文带有鲜明的主题性和震撼力。毛泽东作文的境界和他写诗词那样,是平常人只可羡望而难以达到的。

单纯地从毛泽东的课堂学习来谈他的学习,诸如学数学、化学、地理、生物、美术之类,似乎有些小看了这位伟人。正如雨中的红色油纸伞,知识的雨落到伞面上,他使劲地将伞旋转,“雨珠”便辐射开来,形成一个大圆。前人说:一法通,万法通。毛泽东属于“万法通”的角色,他如果不是“锔大缸”的全才,就揽不下调理整个全中国大地的“瓷器活”。

三

人们都喜欢说青年毛泽东是个怪人。

对于这个相貌清秀兼慈善兼多思的后生,似乎不应该把一个“怪”字戴到他的头上。但是毛泽东偏偏“怪”,怪得使同学们和老师们都瞠目结舌,甚至认为他是“神仙下凡”。

人们都热衷讲述他在第一师范读书时,总喜欢在深秋和冬天到校园内那口水井边洗冷水浴的故事,觉得他极有胆量。今天我站在水井边,正值冬日,直觉告诉我井水很温暖。想来八十多年前长沙并无自来水,况且学校也该没有锅炉房,那么,毛泽东的这个勇敢便带有一些“逼上梁山”的味道。他那时也正在极力推崇“以良好的体力救国”,毫无疑问,这种做法也是他为自己的观点提供一个论据。

人们也热衷于讲述他那时横渡湘江的事情。其实这也是很正常的行为。毛泽东生性爱水,特别喜欢讲“到大风大浪里去锻炼”的话,在1966年夏天,他73岁高龄的时候,还动用六十五分钟的时间在长江里游了30公里的路程。我们要说的是他青年时,以那么魁梧的身躯去对付湘江,还真是“小菜一碟”的事。当然,那时湘江两岸并无多少房屋,夕阳里游过去,黑夜中游回来,没有过人的胆量是不行的。

毛泽东的“怪”,怪就怪在敢于到南门口那闹市街边去看书。那么高的个子,本来一到某个地方,就引起许多人的张望,可他偏偏还要去“扎眼”的南门口看书,而且有许多同学回忆说,至少不下百余次。我们可以想象他当时的打扮,一件旧蓝布长衫,胸前别一个校徽。在夏季时,他躲在荫处,汗水流湿了衣背;在冬季时,他站在背风处,加一条长围巾,边看边不停地跺脚。这何必呢?为的是锻炼真正的打骨子里的胆量,农村人面对城市人,从容地做自己的事,随心所欲,潇洒自如,这对其日后形成超脱的境界和凛然气质不无益处。

毛泽东的怪,怪就怪在躲在床上看书,油灯引燃被盖,烧坏了学友的几个床铺,他仍无“悔改”之心,第二天又把油灯置上了床头。当时,同学们并没有埋怨他与恼怒他,有钱的倒迅速为他添置了蚊帐和被盖。按理说他应该变更自学的方式,他却是一意孤行。这抑或是他的学习进入了一种境界,抑或是他的魅力打动了同学的心,不管怎么说,他的执着甚至可以说是固执是常人难以做出来的。

毛泽东的怪,怪就怪在喜欢到野地里去露宿。带上红色油纸伞,卷起简单的被盖,拉上几个同学,到橘子洲上睡,到岳麓山上睡,到湘潭的昭山上睡,更多的时间是在校园外的妙高峰的树林中睡。他不选择明月轻风的时候启程,偏偏爱那月黑风高或电闪雷鸣的特殊时刻。想当时四处怪声起伏、磷火闪闪,他却熟视无睹,谈笑风生。如此地吸自然之精华,长大地之胆魄,当然练就他自然之子、大地之子的盖世英名。

在1956年,毛泽东专程来长沙,特地在湘江中游泳。他在橘子洲头拍了一张照片,望的正是第一师范的方向。这时他肯定想起了当年所做的“怪”事,也敢于应对1956年的一些“怪”事,于是,便有了“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”的词句出现。

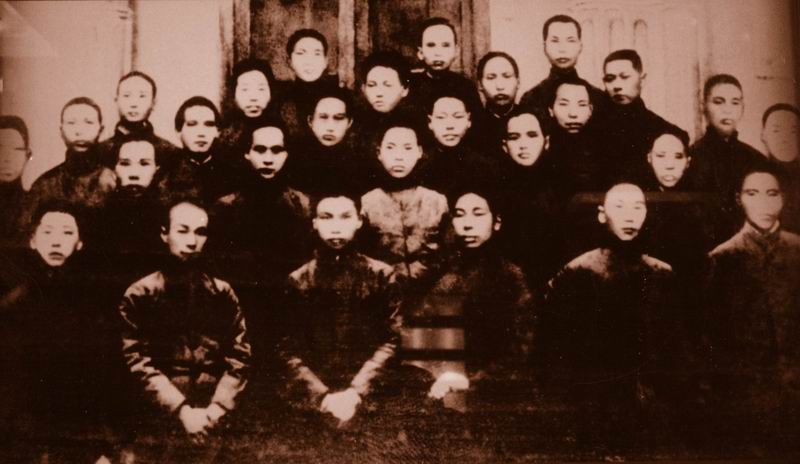

1918年3月,湖南省立第一师范学校第八班学生合影,四排右二为毛泽东

四

毛泽东绝不是一个墨守陈规的学生。

毛泽东在第一师范读书与从教的八年间,干出了许多震惊全国的大事。二十多岁的年轻人在人们的眼中,当是一只脚刚走进社会门槛的年纪,“三十而立”,可毛泽东这时却能一鸣惊人,在大江南北引起强烈的地震。

正因为多次去南门口看书,去铁路线边与赤脚黑脸的工人汉子唠家常,甚至担任学友会里的总务,与社会各阶层的人打交道,毛泽东深感唤起民众是改革社会的极为重要的组成部分,于是,他大胆地作出以学友会主办工人夜校的决定。尽管这决定打乱了学校正常的教学秩序,但“教职员、学生无不赞成”。

我们现在还可以看到那热烈场面的记载,毛泽东带着同学们到大椿桥、天鹅塘一带去散发招生广告;不到三天,工人们报名达103人;开课前,油纸伞的队伍塞满了书院路;毛泽东在课堂上既叫工人们识字,还深入浅出地讲述着革命道理。我们现在更应思考其他的东西:毛泽东尽可以读好自己的书,为今后升官发财打下坚定的基础;毛泽东尽可以高傲地在纯学问中攀登,以后在中国史记中留下某某家的名字。他为什么要这么做呢?答案只有一个,他具有一种引导精神,他认为这种引导是他应有的义务和天职!

当毛泽东在“五四”运动的前一年组织新民学会时,他的思想境界又提升了一个高度。

这个学会是出现在中国共产党诞生之前,全国影响最大的革命团体之一。最初有22名会员,有21人是当时第一师范在校或已毕业的学生,后来发展到70多人。他们这时张扬起“改造中国与世界”的旗帜,集会一百多次,对当时社会各方面的问题进行广泛的讨论。学会的会员蔡和森、何叔衡、陈昌甫、张昆弟、罗学瓒、向警予、蔡畅、李维汉等人后来都是中国共产党的早期骨干力量,在中国人民心中长久地铭刻着他们的名字。

R·特里尔著的《毛泽东传》(修订本)中说,毛泽东在新民学会活动期间,他的思想是“不断地完善自己,与任何放纵自满都格格不入。在任何情况下,他都是把利刃,他将挑战、探索、鉴别、反抗”。比较确切地说,毛泽东这时还只是一头正待跃起的猛兽,在窥视方向,瞪圆憎恨的眼睛,发出低沉的吼叫,要从阴霾与黑暗中杀出一条血路。毛泽东这时思想很朴素,甚至看问题有点简单化,认为世界上的事情只有好坏之分。在聚会时,一个富裕朋友要仆人去买菜,详尽地作一些关于品种、价格、质量的交待。他看不惯,便忿然离去。当然,后来又向那朋友作出了解释。这时他的“改造中国与世界”,崇高的理想多于正确的实践。

毛泽东在一师附小任教时,先成立了文化书社,又组织了马克思主义研究会。这是毛泽东思想的质的飞跃。在他的老师杨昌济到北京后,晚到两个月的毛泽东被恩师介绍到北京大学图书馆当管理员,他接触到了李大钊、陈独秀等革命先驱带来的马克思主义。聪明的毛泽东还真的领会到了精髓的东西,于是回长沙,回到第一师范当附小的主事,在基层开始他认为很重要的实践活动。这实际是新民学会进入新层次的表现。毛泽东和新民学会中的积极分子们在妙高峰下惜阴街转角处的一栋小木板房中,认真地学习《共产党宣言》、《阶级斗争》等著作,还有《新青年》、《晨报》,以及上海马克思主义研究会主编的《共产党》月刊。同时,他们还充满热情地到社会上公开宣传十月革命和马列主义。还出版《湘江评论》、《新湖南》等报刊声明自己的观点。在1921年初,毛泽东和战友们作出了组织共产党和共青团的决定。这时的新民学会已成为用马克思主义武装的无产阶级革命组织——中国共产党的湖南小组。

今天,我们走在第一师范的校园里,看到一师附小其实也在这个大校园里。想到毛泽东当时只是一个普通学生走进来,到后来却成为如此了不起的人物。时势造英雄。这话不假。但更多的是他自身的能力所致。毛泽东是天下少有的天才。他在这里有大约八年的光景,天才的光芒淋漓尽致地闪现出来。

五

我们必须认真地记录毛泽东在湖南第一师范期间的1921年7月,参加中国现代史上那次最伟大活动的经历。

中国共产党在上海召开第一次代表会议,毛泽东和何叔衡作为湖南的代表出席会议。当时全国只有五十七名党员,而湖南已有十六名,占四分之一多。但代表共为十三人,湖南只占有两席。这是光荣的两席,重任的两席。

当时,许多省共产主义组织的联络地在上海和北京,毛泽东多次收到那两地的指示。参加第一次代表大会,也是由我国重要的马克思主义者发出通知的。

毛泽东穿着土布长衫,带着简单的包袱,包袱上别着那把红色油纸伞,很地道的乡下私塾先生模样。但是,他内心十分激动,后来他说他在这段时间里,根本没有睡上一个钟头的好觉,脑子里总是在想大事,想全国革命的大事。他甚至没有好好地洗上一个澡。七月的上海特别闷热,他几乎从早到晚都是汗浸浸的,散发一种馒头的香味。这个做事特别认真的人担任书记员的工作,根本顾不得身上干净与否,坚持把每个字写得一笔不苟。他记录每位代表的讲话,同时也在汲取别人的长处,再苦再累他也感到十分地满足。

特别可贵的是,毛泽东既有近些年在第一师范积累的事例,甚至可以说是经验,又有自己的思考和分析,所以他对中国的革命有自己的看法。他觉得代表们的观点总有些不尽意或者可以说是偏颇,都没有回答很实际的问题:谁充当组织领导者?革命是采取温和还是强硬的手段?只是,他认为自己的看法还没有必要摆到桌面上来,必须靠自己的实践才能作出最客观最有力的回答。

在那天晚上,毛泽东睡在床上与朋友闲聊,竟作出了气壮山河的预见:“如果我们努力奋斗,共产党在三、五十年内就有可能统治中国!”这个预见是以“努力奋斗”为前提的,出自一个二十七岁多的青年之口,出自湖南省第一师范的一名教师之口。这是一种雄浑豪迈的魄力,一种胸有成竹的自白。

我们不得不佩服湖南人。毛泽东常去岳麓书院,记得“唯楚有材,于斯为盛”的对联。他说这话时,一定想到了这个地方和来到过这里的各路英雄,所以,他才很有底气。

他充满信心地回到长沙。同学们谁也不知道,为他们上语文课的毛先生,已经是中国共产党的湘区区委书记。

六

前几年,第一师范搞百周年校庆的时候,召开过盛大的纪念大会。当时在校门口悬挂一副特别有气势的对联:

兴学育才,此校非天闾帝阙;

风骚文采,有生超汉武秦皇。

这是对毛泽东的至尊评价;

这是对第一师范的高度赞扬;

这是对一个学校和一位伟人互相依赖互相促进的最完美的肯定。

我们在第一师范的操场里,看到那尊青年毛泽东的塑像。他在疾走,长衫的衣裾像猎猎飘舞的旗帜;他用坚定的目光注视前方,大有“超汉武秦皇”的风采。

毛泽东在中国共产党第一次代表大会后,趁上课的空闲时间,专程四次去过安源。他要深入到工人之中去,发动革命战争。他是步行而去的,仍是穿着长衫,带着红色油纸伞。现在我们看到的那幅著名的油画,就是当时情景的再现。我们可以这么说:第一师范,是毛泽东成为职业革命家的起点!

带着坚定和果断,毛泽东紧紧抓住红色油纸伞的伞把,优美地撑开来。这时,在第一师范校门口,腾地出现一轮浑圆的红日,于是,多雨的天空就晴空万里,风和日丽了……

(舒放,中国作家协会会员。)

官方微信

官方微信

湖南教育政务网

湖南教育政务网