“你是我二十年前的先生,你现在仍然是我的先生,你将来必定还是我的先生。”

这是在1937年1月,徐特立老师60岁寿诞那天,毛泽东主席送给他的贺词。这话出自时代伟人的心中,其敬慕与爱戴的分量,足见徐老为“天下第一先生”是当之无愧的。

在第一师范极具文化氛围的校园里,我们极力寻找先生当年留下了星星点点痕迹,步履非常地缓慢。我们看到先生题写的“实事求是,不自以为是”的牌匾,在读书做人的崇高境界中自省;我们站在先生曾经用过的讲台上,似乎听到先生用纯正的长沙口音在上课;我们也学着先生在风雨清晨走进校门的姿态,前行的每一步踏在石阶上轻快潇洒;我们还坐在走廊边的栏杆上,似乎聆听先生的课外辅导,有夕阳光从青瓦檐上漫洒过来,先生的眼中闪动热情的光泽。我们知道,您于教育工作的功绩并不单纯是由毛泽东主席所肯定,高贵的桂冠更是您自身的人格魅力和高超智慧所编织的。

在1913年8月,正是长沙城最闷热的时节,徐特立先生受聘任湖南第一师范教育学、教学法教员,兼任教育实习主任。那天,他穿着洁净的白衬衣,走了许多的路,可方口布鞋上一尘不染。他目容清秀,戴一副金丝眼镜,蓄着文雅的浅浅的八字胡须。他刚走进大门首的大厅里,马上迎来老师和学生尊敬的目光。

大家对徐特立先生十分熟悉。他在14岁时,立志“特立独行,高洁自守”,于是改名特立;在1905年,他参加清末最后一次科举考试的初试,在全省3000多名考生中,获第19名的佳绩;自1905年教书以来,他在长沙好几所中学里任语文、历史、地理、数学等课程的教授,还先后担任周南女中师范部导主任和小学部主事,并接任校长,及善化县(长沙县)高等小学校长、省教育司科长等职,人称小学教育界的“长沙王”。现在,他到第一师范任教,肯定是这里师生们莫大的幸运和荣耀。

徐特立先生的确是湖南少有的才子。在课堂上,他能广征博引,回答学生提出的任何问题;在课余时,也老是有学生追着他,围着他,向他讨教。这虽然搭帮先生的父母在先生小的时候,决意让他从文,做“不晒太阳、不流黑汗”的活计,但关键还是先生有强烈的求知欲望。他学医时,看过许多医学书,古籍要看,外国传过来的也要看。这使他养成了天天看书的习惯。后来他当了10年的蒙馆先生,那时看的书不计其数。兼之他还到江苏省等外地考察,更丰富了他的阅历。

第一师范有无数的思想才子,是真正的卧虎藏龙之地;当时这里亦是湖南的最高学府之一,各个专业的人才云集成群。如此盛况,没有徐特立先生这样的知识是根本应付不了的,一如面对一群嗷嗷待哺的雏燕,你没有充足的养料给他们,他们就不能迅速成长,展翅高飞。我们不能不说先生是一位奇才,他中文根底那么好,既能准确地翻译古文,还对现代汉语的掌握十分到位;他精通历史,中国上下五千年中的重大事件不用查资料就出口成章,外国历史也全装在他的头脑中,这一来,他的地理知识也丰富得了不得,同学们称他是“环游世界的导游员”。令人不敢想象的是他数理化的知识程度,亦是可以称“家”的。像这样文科理科都拔尖的教员,在现在也是少而又少的。

据资料介绍,徐特立先生上课时,总有许多老师坐在后面听课,大多数的是来虚心学习的,也不乏有挑刺的人。先生在讲台上声若洪钟,滔滔不绝,以至使老师们也忘记了自己的身份,掺和到学生中向徐特立先生提问。这一度在湖南教育界传为佳话。今天我亦在想,这教师听课的规矩,原来是徐特立先生在新学起源之时,就极力倡导并努力实践过的。这是中国教育的一大特色。

运用多种方法,着力培养学生。这是徐特立先生教书的观点,也是他“实事求是,不自以为是”的治学观点的一个组成部分。徐特立先生并没有坐在房子里只去想当“天下第一先生”、而是在实践中去思考怎样才是最好的老师。

从书本到书本是先生最忌讳的。“那些干巴巴的教条只能让学生打瞌睡,让学生一知半解甚至全然不解”。先生授课最喜欢联系生活中的事例进行解说,身边的一事一物,中国的大事大情,哪怕就是发生在昨天与今天的,他都能准确地具有思想高度地引用到课程之中。为了以生动提高学生的兴趣,他倡导模拟教学法,用形体、动作、情景、方言来表现课文中人物及事件的过程,或悲或喜,或动或静,很快地让满课堂的人进入到特定的情境之中。这一点,确是开中国教育之先河。

“不动笔墨不看书”。徐特立先生一直这样对每一个学生这样说。他认为:先生的思想是先生的,学生的思考是学生的。学生只有多动笔墨,才能将自己的思考记录下来,才能使自己面对记录在再度思考中进步。先生在第一师范任教期间,正是学生读书风气形成第一个高潮的时候,一到课余,图书室和阅报室挤得像南门口的集市,校园里到处是看书的身影,连夹着一本书在书院路上行走都是最有代表性的时尚。这时,徐特立先生提出这个观点,是极有作用的。他怕学生贪多图快,不求甚解;他怕学生一目十行,读后忘前;他怕学生囫囵吞枣,影响“胃口”;他怕学生毫无选择,失去主张……这一切,只有卓越超群的教育工作者,才能在热闹中看出来实质性问题来的。

不管在课堂里,还是在学生宿舍中,先生总是号召同学们写读书笔记。他非常喜欢那个叫做毛泽东的学生,夸奖他是全校学生的楷模。毛泽东读了约十万字的《伦理学原理》一书后,写了一万二千字的批语,还写了《心之力》等文章。他到毛泽东的指导教师杨昌济那里把批语和文章要过来,自己也加上批语,发到学生手中,要大家都来效仿。

同时,徐特立先生强调“走出去,向社会学习”的教学方式。他亲自带领学生到工厂、农村、集市上去了解实情,有助于学习课程知识的透彻理解。他善于每次出访运用一个主题,回校后每人都需交上一篇文章。学生们从干巴巴的条文中跳了出来,都觉得自己的文思开了闸门,源源不断地奔涌出来。他还带学生到长沙市的小学中去当实习教师,在授课现场,他认真地记录学生的得失,回到第一师范后进行正确的修正。

纵观他的这些教学方式,后人都效仿、采用至今。当我们称他为“天下第一先生”,都点头称道,无不敬佩。

“大夫落魄纵无聊,壮志依然抑九霄。非同泽柳新稊弱,偶受春风即折腰。”

这是徐特立先生写的《言志》诗。他狂呼“不为五斗米折腰”的精神,展示自己傲然的骨气,是他人格力量的永久性宣言。教师必须有优秀的人生质量,才能影响学生,使学生成为优秀的人才。先生如是说。

20世纪20年代的先生在社会上算得上是有头有脸的人物,当时风行先生到学校坐轿子的表现方式。作为名人的徐特立先生,在第一师范上课时,还兼任长沙师范的校长。他住在十多里以外的荷花池长沙师范里,到第一师范来却是步行。下雨天下雪天是一把纸伞一双钉鞋;夏天则五点来钟启程,赶上一个凉快清爽。路人见他像一个地道的农夫。他在长沙城里奔忙,家却安在县区农村。他说他要让子女从小养成吃苦耐劳的习惯,日后方能有所造就。当同事言及他步行上课的习惯时,他说这不会引起扒手的注意,能保证人生安全。这个幽默的解释一度传为佳话,给人们是超脱、大度的充满玄机的启迪。

我们不必像写表扬信那样去数说徐特立先生是如何地艰苦朴素、刻苦耐劳、正直无私、与人为善的,是如何以身作则来对学生品德进行感化与教育的。他曾在学校黑板上写过《校中百咏》的诗,对学生生活的各个方面给予优秀人品的指导,就足见他自身人生高层次的引导能力。“百咏”中有十首是这样写的:“早起亲书语数行,格言科学及词章。为便诸生一流览,移来黑板挂前廊。”“我愿诸生青出蓝,人财物力莫摧残。昨宵到底缘何事,打破厨房碗一篮。”“社会稀槽人痛恨,学生今日又何如?玉泉街上曾经过,买得偷来化学书。”“半截粉条犹爱惜,公家物件总宜珍。诸生不解余衷曲,反谓余为算细人。”“脚尖踏地缓缓行,深恐眠人受我惊。为何同学不相惜,不出嘻声即是声?”“昨夜已经三更天,厕所偷光把衣编。爱人要紧我同意,不爱自己我着急。”“东边奔跑到西边,不仅打衣还聊天。莫说交谈声细细,夜深亦复扰人眠。”“我劝汤生并劝余,劝君休业莫踌躇。为何瘦得皮包骨,不爱身躯只爱书。”“女儿智力何曾弱,十二三班作例规;学算刚刚三载半,几何三角一齐完。”“人人共道伯箴强,一跃先上女儿墙。倘使女儿皆此辈,定将衰弱转强梁。”这样的诗作还有90首,都是从伦理道德、人性品质上给学生以“一针见血”的教诲。徐特立先生不愧为出色的伦理教育大师。

最令人们敬仰的是徐特立先生有正确的进步的人生观,积极投身革命运动。在1927年中国革命大低谷中,有他加入中国共产党高高举起的右手;在“八一”南昌起义的枪炮声中,有他沉着的身姿;在艰苦非常的长征路上,有他坚定的目光;在瑞金那红色根据地的沃土上,有他为革命政府奔忙的脚步。而且,他仍以教育事业为本职,从到达延安之后的日子开始,一直到逝世前,担任我国教育领导工作。

今天,我们翻阅他的一长列著作。有我国近现代教育史上第一部教学专著《小学各科教授法》(上、下册),有《初等小学国文教授法》、《教育学》、《中国扫盲教育方案》、《农业常识》(上、下册)、《各科教学法》、《具体地分析自然科学的属性》、《心理学基本知识》、《中级算术》、《教育讲座》、《徐特立文集》、《徐特立教育文集》、《徐特立读书眉批选》、《徐特立教育学》、《徐特立文存》(1-5卷)等等。我们无法统计出这些书有多少万字,我们只知道这只有“天下第一先生”才能做到的。他真是我国近现代教育之父。

今天,我站在第一师范的大门口,看着朝气蓬勃、新潮时尚的男女学生们出出进进。他们也喜欢夹着书或挎着书包,也喜欢满口的名词术语,也是端庄与潇洒,也是文雅与高尚。我想到他们自称为毛泽东的校友,徐特立的学生之时,马上想到他们在不久的将来,要走向四面八方的学校,走上讲台,教育更多的学生。

这时,我不禁想起那么一个故事:有人在象棋盘中放谷粒,第一格放一粒,第二格放两粒,第三格放四粒,第四格放八粒,就这么按上格中粒数翻倍地放下去,到第六十四格中,谷粒竟可以在整个地球堆满一米厚。

我们尊敬的徐特立先生是第一粒谷子。他的伟大在于培养出无数从事教育事业的教师。

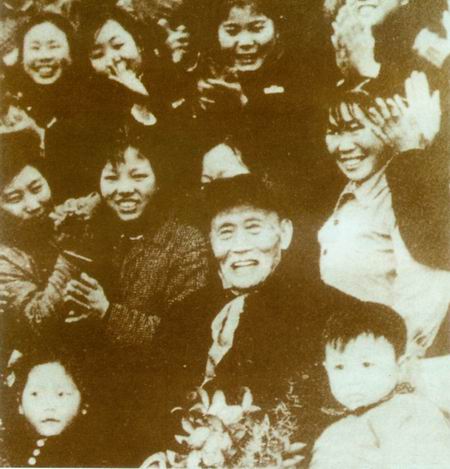

我虔诚地站在徐特立先生的照片前,朝他深深地鞠躬。

——致礼,我们尊敬的先生。

——徐特立先生,我们永远是您的学生!

(廖静仁,一级作家,湖南省文史馆馆员。)

官方微信

官方微信

湖南教育政务网

湖南教育政务网